Secondo l’OMS oltre 1,2 miliardi di minori nel mondo subiscono punizioni fisiche: le conseguenze sono gravi e a lungo termine.

Sberle e ceffoni non correggono i bambini, li danneggiano. Eppure, in molti Paesi, sono ancora legali e socialmente accettati.

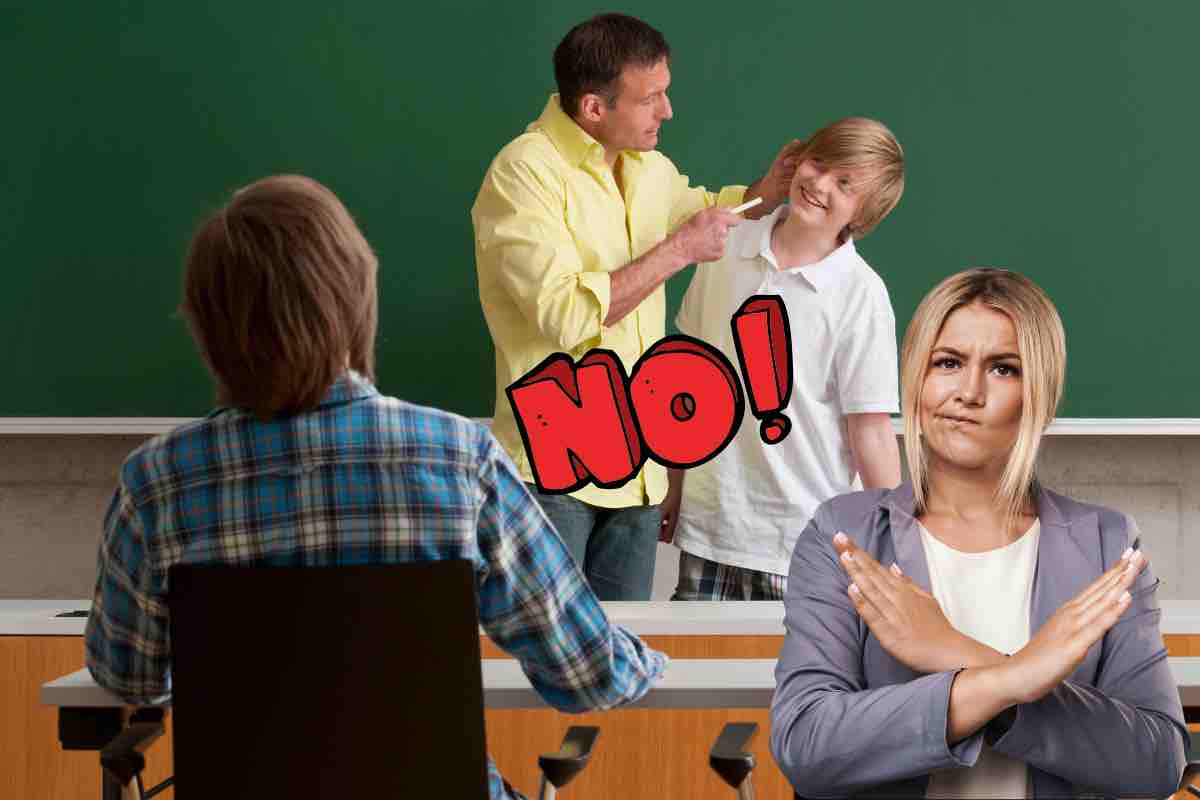

Dare uno schiaffo per educare, punire fisicamente per insegnare la disciplina. In molte parti del mondo è una pratica ancora ammessa dalla legge, oltre che tollerata culturalmente. Ma secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, è una strategia inefficace e dannosa. I numeri sono allarmanti: oltre 1 miliardo e 200 milioni di bambini subiscono punizioni corporali nei vari contesti di vita quotidiana. Scuola, casa, strada: il gesto che dovrebbe educare, spesso mina il benessere psicologico e cognitivo del minore.

Le punizioni corporali sono inefficaci e pericolose per il cervello dei bambini

Nel suo ultimo report pubblicato ad agosto 2025, l’OMS parla di “prove schiaccianti”: le punizioni fisiche non migliorano il comportamento, non aiutano lo sviluppo e non favoriscono il benessere. A questa posizione si uniscono numerose istituzioni scientifiche, tra cui il Royal College of Paediatrics and Child Health, l’American Academy of Pediatrics e l’organizzazione internazionale End Corporal Punishment.

Chi subisce punizioni corporali sviluppa un’attivazione cerebrale anomala in risposta agli stimoli: secondo una ricerca della Harvard Graduate School of Education, il cervello di questi bambini reagisce come se fosse costantemente sotto minaccia, con effetti simili a quelli di chi subisce veri e propri abusi.

Le ricadute si osservano anche sul piano cognitivo ed educativo: vocabolario ridotto, comprensione limitata, scarso rendimento scolastico. Uno studio condotto su oltre 67.000 bambini mostra un aumento di disturbi del comportamento, ansia e disinteresse scolastico tra chi viene punito fisicamente. In classe, il bambino si chiude, si isola, fatica a partecipare. In Paesi dove queste pratiche sono ancora in uso, come l’Eswatini, si registra un aumento del rifiuto verso gli insegnanti e della fobia scolastica.

Educare senza punire: esistono alternative più efficaci e rispettose

Non mancano però gli strumenti per educare in modo costruttivo. È il caso della disciplina positiva, una pratica che aiuta i bambini a comprendere l’errore, riconoscere le emozioni e trovare soluzioni. Altri approcci parlano di giustizia riparativa, dove chi ha sbagliato viene accompagnato a riparare il danno e a ricostruire la relazione.

Funzionano davvero? Le ricerche dicono di sì. Funzionano meglio delle punizioni fisiche, perché insegnano responsabilità, empatia e consapevolezza, non solo obbedienza a breve termine. In alcune scuole si costruiscono regole condivise, si dà voce agli studenti, si punta sul rinforzo positivo: piccoli premi, tempo dedicato, riconoscimento degli sforzi. Tutto questo genera fiducia, relazioni sane e un clima in cui imparare è più semplice.

La vera sfida, oggi, è cambiare paradigma: passare da una logica di controllo a una logica di relazione. Comprendere che educare non è punire, ma guidare. Che un ceffone può tacere un bambino per un minuto, ma una parola può educarlo per sempre. La scienza ha già fatto la sua parte: ora tocca alla società — e alla politica — fare un passo avanti per proteggere davvero l’infanzia.

Un cambiamento culturale è possibile, ma deve partire dagli adulti

In un mondo che evolve e si interroga sempre più sui diritti dell’infanzia, continuare a giustificare le punizioni fisichecome “metodo educativo tradizionale” appare non solo anacronistico, ma dannoso. I dati, le ricerche, le testimonianze parlano chiaro: colpire un bambino, anche solo con una sberla, non è mai neutro. Lascia un segno. Talvolta visibile, più spesso invisibile, ma sempre presente.

La violenza normalizzata in contesti familiari o scolastici, anche quando travestita da “correzione”, compromette il legame di fiducia tra adulto e bambino, mina l’autostima e distorce l’idea stessa di educazione. Chi cresce con la convinzione che l’amore possa colpire, sarà più incline a tollerare — o a infliggere — forme di violenza anche in età adulta. È un ciclo che si autoalimenta, e che solo un cambiamento profondo può interrompere.

Non si tratta di colpevolizzare i genitori o gli insegnanti, ma di offrire strumenti alternativi, basati sul rispetto, sull’ascolto e sulla coerenza educativa. Le buone pratiche esistono e funzionano: lo dimostrano esperienze scolastiche dove il dialogo sostituisce l’urlo, dove la co-regolazione emotiva prende il posto della punizione, dove l’empatia diventa parte del metodo didattico.

Ma perché questo cambiamento avvenga, servono politiche pubbliche coraggiose, leggi più chiare, formazione obbligatoria per chi lavora con i minori e campagne di sensibilizzazione che parlino il linguaggio delle famiglie, non quello delle statistiche.

Il vero potere educativo non sta nella forza, ma nella relazione. Un bambino ascoltato, rispettato, contenuto nei momenti difficili, diventa un adulto più stabile, empatico e consapevole. Educare senza violenza non è solo possibile: è la strada più efficace per costruire un futuro migliore — per i bambini di oggi e per la società di domani.